dakwatuna.com – “…Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.” (An-Naml: 24)

Jangan pandang remeh kesalahan kita. Karena, seremeh apa pun sebuah kesalahan, ia tetaplah kesalahan. Yang harus kita pertanggungjawabkan. Yang ada perhitungannya di Hari Pengadilan nanti. Yang tak mungkin dapat kita hindari. Tak mungkin pula bisa kita ingkari.

Jangan anggap ringan kesalahan kita. Karena, seringan apa pun dalam anggapan kita, kesalahan tetaplah kesalahan. Yang akibatnya akan kembali kepada kita. Cepat atau lambat. Ia akan menjadi beban kita. Yang bisa membebani langkah-langkah kita. Di dunia ada sanksi, belum lagi di akhirat nanti. Karena yang pasti ia akan menjadi beban kita yang harus kita tanggung, mau atau tidak. Jika sudah demikian keadaannya, apakah ia sesuatu yang ringan?

Jangan anggap kecil kesalahan. Karena sekecil apapun kita menilainya, ia tetaplah kesalahan. Yang menjadi noda bagi hati kita. Yang akan memberi warna buruk pada pola perilaku kita. Yang akan menjadi cela bagi kebaikan kita. Padahal boleh jadi kebaikan kita juga belum seberapa. Padahal mungkin saja kebaikan kita juga belum sebanyak yang kita kira. Jika sudah demikian, masihkah kita menilai kecil kesalahan-kesalahan kita?

Jangan pandang indah kesalahan kita. Karena justru sikap inilah yang telah dan akan meninabobokan kita. Kita merasa telah beramal baik, padahal jelas-jelas itu sebuah kesalahan. Membiarkan istri kita berkeliaran di luar rumah tanpa kepentingan yang dibenarkan agama, dengan dalih karir, dengan dalih mengejar profesi, dengan dalih kebebasan berekspresi dan aktualisasi diri, dan segudang alasan lain, apakah itu bisa dikatakan kebaikan kita sebagai suami? “Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (QS. Al-Kahfi: 104). Jika demikian persoalannya, masihkah kita memandang indah kesalahan?

Jangan anggap kecil sebuah kesalahan hanya karena melihat kesalahan lain yang lebih besar. Jika kita selalu membanding-bandingkan kesalahan yang kita lakukan dengan kesalahan orang lain, maka yang muncul adalah perasaan bahwa kesalahan kita belum seberapa. Hingga membuat kita tak ambil pusing dengan kesalahan sendiri. Dan membiarkannya terus berulang. Lalu jadilah ia sebuah kebiasaan.

Bila ghibah (bergunjing, ngomongin orang) kita bandingkan dengan caci maki atau fitnah yang dilakukan teman kita, maka ghibah kita terasa ringan belaka. “Ini hanya obrolan biasa,” kata kita. Atau, “Ini hanya hiburan, infotainment,” kilah kita. Lalu kita teruskan curhat dan obrolan busuk itu. Lalu kita makin asyik dengan tontonan berisi lidah api itu. Tapi, kecil dan ringankah perbuatan ghibah itu jika Allah menyamakannya dengan perilaku kanibal? “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya….” (QS. Al-Hujurat: 12).

Allah Ta’ala tidak pernah memandang remeh ghibah dan penyebaran berita bohong. “(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: ‘Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Mahasuci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar’.”(QS. An-Nur: 15-16). Jika Allah menilai ghibah sebagai perkara yang besar, lalu masihkah kita menggampangkannya? Bahkan kita menganggapnya hiburan. Bahkan laku dijual dan dijadikan tambang uang. Dan kita begitu antusias menyimaknya. Bahkan menikmatinya.

Bila membuka aurat dibandingkan dengan berzina, maka akan tampaklah betapa kecilnya memperlihatkan aurat itu! Padahal Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda, “Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Yaitu orang yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain, dan para wanita yang berpakaian tetapi auratnya terlihat, yang memikat hati pria dan berjalan lenggak-lenggok. Rambut mereka dibuat seperti punuk unta yang melenggak-lenggok. Mereka tidak dapat masuk surga dan tidak dapat mencium wanginya surga, padahal wangi surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh.” (HR. Imam Muslim). Memperlihatkan rambut itu saja sudah cukup menjadi kesalahan fatal yang membuat pelakunya tidak dapat masuk surga dan bahkan mencium wanginya. Bagaimana lagi dengan sekarang, ketika para wanita sudah sedemikian dahsyatnya mempertontonkan aurat? Masihkah kita menganggapnya hal sepele?

Jika makan dengan tangan kiri kita bandingkan dengan makan daging babi, maka yang pertama remeh belaka. Kecil, cetek, tak ada apa-apanya. Tapi, bagaimana jika Rasulullah menyamakannya dengan makan cara setan? Inilah sabda Beliau: “Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri.” (HR. Imam Muslim). Tapi, inilah kita sekarang. Hidup dikendalikan budaya orang. Makan dengan tangan kiri bukan lagi aib. Bahkan jadi simbol peradaban. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dengan kondisi ini. Beliau bersabda, ”Sesungguhnya kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalaupun mereka masuk ke lubang biawak niscaya kamu mengikuti mereka.” Kami (para sahabat) bertanya, ”(Apakah mereka itu) orang Yahudi dan Nasrani?” Jawab Nabi, ”Siapa lagi?” (HR. Imam Bukhari dari Abu Sa’id al-Khudri RA).

Jika bunga bank dibandingkan dengan korupsi atau pembunuhan, maka ia akan tampak bukan kesalahan. “Itu kan transaksi bisnis yang lumrah…,” kata kita. Tapi, bagaimana jadinya jika Allah sendiri yang tegas-tegas mengharamkannya? Allah SWT berfirman, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba’, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275). Bila dibandingkan dengan pembunuhan, tentu secara kasat mata membunuh kelihatannya jauh lebih kejam. Tetapi riba tidak kalah dahsyat akibatnya. Ia bisa membunuh kehidupan lebih banyak orang. Ia bisa merusak tatanan ekonomi masyarakat dengan kerusakan yang jauh lebih luas. Kalau riba membuat seseorang kekal di dalam neraka, apakah ia perkara ringan?

Jangan abaikan kesalahan. Meski kita tidak pernah merasakan kerugian, Karena, kesalahan yang kita perbuat pada hakikatnya menjerumuskan diri sendiri ke jurang kehancuran. Merokok, atau minum khamr, misalnya. Para pelaku keburukan ini sesungguhnya sedang membunuh dan menghancurkan dirinya sendiri. Saat ini mungkin dia tidak merasakan akibatnya. Tetapi bertahun-tahun nanti, akibat itu akan datang dengan sendirinya. Tidak ada perbuatan yang tidak menimbulkan akibat. Begitu pun dengan keburukan. Sekecil dan selambat apa pun, akibat buruk itu akan datang pada saatnya. “Dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri.” (QS. Al-Baqarah: 195).

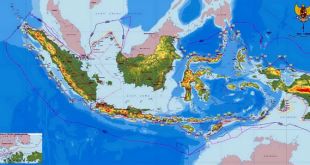

Jangan pandang enteng sebuah pelanggaran dan kesalahan. Tapi lihatlah apa yang terjadi akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Banjir besar yang menenggelamkan ribuan rumah dan menewaskan ratusan nyawa, boleh jadi disebabkan oleh kesalahan yang kita anggap sepele. Membuang sampah sembarangan. Atau mempersempit aliran sungai dengan tembok yang kita bangun. Atau mengganti hutan dengan vila-vila sehingga air hujan yang turun meluncur deras tanpa kendali. Begitulah, air bah yang dahsyat itu berawal dari kesalahan yang dianggap kecil. Ketidakpedulian kita dengan lingkungan. Allah Ta’ala berfirman, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (QS. Rum: 41).

Banyaknya perzinaan, pembunuhan, kekerasan, dan berbagai tindak kriminal di masyarakat kita dewasa ini berawal dari ketidakpedulian kita menjaga nilai-nilai moral. Membiarkan arus informasi begitu dahsyatnya menyerbu rumah-rumah kita, menyerbu anak-anak remaja kita, dan memorak-porandakan kehidupan mereka. Dengan timbulnya kerusakan sosial yang demikian dahsyat, apakah kita masih mau abai dengan persoalan-persoalan ini? Masihkah ini dipandang kecil?

Jadi, jangan pernah anggap kecil kesalahan. Jangan anggap ringan sebuah dosa. Tapi lihatlah, kepada siapa kita berbuat durhaka. Kepada siapa kita bermaksiat. Kepada Allah, Tuhan yang Mahakuasa. Yang menguasai hidup kita dari yang kecil sampai yang besar. Tuhan yang berkuasa memberikan balasan atas apa yang telah kita lakukan di dunia. Tuhan yang berkuasa memberi hukuman atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Masihkah kita berani berhadapan dengan kekuasaan Allah?

Jangan anggap sepele perbuatan buruk. Tapi lihatlah, jejak apa yang telah kita torehkan dalam catatan hidup kita karena perbuatan itu. Keburukan kita akan tetap terekam oleh sejarah. Terabadikan dalam ingatan orang-orang di sekitar kita. Bahkan, boleh jadi itu akan terus terwariskan turun-temurun, hingga kepada anak cucu kita. Bahwa, kita adalah pelaku keburukan. Biang kerusakan. Pelopor kejahatan. Dapatkah dibayangkan betapa sedih dan menderitanya anak cucu kita jika mereka mengetahui bahwa orang tua atau nenek moyang mereka diingat orang sebagai pelaku keburukan?

Redaktur: Ardne

Beri Nilai: dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat

dakwatuna.com Menuju Kesatuan Umat